机器人能进化出“爱”的感觉吗?

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:本文通过机器人进校园的故事引出了对机器人智能的思考。你所在的学校或办公室开始使用机器人了吗?你想如何跟它相处呢?你认为机器人能自己进化出智能吗?机器人已经逐渐参与了我们生活的方方面面,希望这篇文章可以启发你对机器人的思考。本文来自编译。

谁也说不准机器人到底是什么时候出现在我们身边的。在没有任何官方的声明、解释或提醒的情况下,它们在学校课间休息时突然出现。这些机器人一共有几十个:外观都是清一色的六个轮子,上面嵌有冰柜大小的箱子,箱子顶上插了醒目的小黄旗,便于人们看到。这些机器人使用摄像头、雷达和超声波传感器在校园周围的人行道上给自己导航。机器人进校园是为学生们服务的,通过一款应用为学校的食品服务部送外卖,但不仅限于食品服务部的工作人员,几乎我认识的每个校园里的工作人员都在与机器人初遇时发生了一些轶事。

1.初遇机器人

至少,在一开始,人们或者是本着一种消遣心理来分享这些故事的。一些人抱怨说,这些机器人免费使用了自行车道,却无视社会规范:它们拒绝给行人让路,在车道上缓慢行驶,阻碍了交通。我有个朋友,是位兼职教练。在某天早上,眼看上课就要迟到了,一个机器人挡在他的前面。他推着自行车跟在后面,打算把它推撞出马路,可机器人只是继续沿着自己的路线缓慢向前移动着,对此没有任何反应。还有一个朋友发现了一个被困在自行车架子里的机器人。因为机器人太重,她不得不求助一个路人才把机器人卸下来。“幸好那只是个自行车架”,她说,“等着瞧吧,它们马上就要开始撞向自行车和行驶的汽车了。”

还有一个普遍存在的问题就是学生们会过度占用机器人的时间。在宿舍外,学生们总是想要与机器人自拍或聊天,这就耽误了机器人送货的时间。机器人具有最低等的语言能力,它们能够发出问候和指令,当它们慢慢从你身边走过去的时候,会说“谢谢你,祝你今天愉快!”。虽然只是简单的一句话,但这足以让它们作为一类社会群体而受到许多人的喜爱。这些机器人在回到自己的工作岗位时,常常会发现身上贴有这样的便条:“你好,机器人!我们爱你!”。机器人为威斯康星大学麦迪逊分校的社交媒体网页贡献了大量的表情包。一名学生给机器人戴上帽子和围巾,还拍了张照片,然后在一个约会应用程序上为它创建了简介。名字:100111(Onezerozerooneoneone),年龄:18岁,职业:交付委员会委员,性取向:无性机器人。

就在机器人在校园里随处可见的时候,自动智能机器也在全国各地涌现。杂货店用智能机在过道里巡逻,寻找溢出物和碎片。沃尔玛在其超级购物中心引进了这种设备,用以跟踪缺货商品。《纽约时报》的一篇报道称,许多机器人的人类同事给他们起了昵称,还挂了姓名牌。其中一个机器人是在生日派对上获得昵称的,它在那次派对中收到许多礼物,其中包括一罐WD-40润滑剂。这篇文章以讽刺的口吻介绍了这些轶事,大部分都是无害的拟人主义的实例,但这种出于人类本能的做法已经起到了推动公共政策的作用。

在2017年,欧洲议会提议,机器人应该被视为“电子人”,因为某些形式的人工智能已经变得足够复杂,可以做负责任的代理人。尽管这种言论有再现古老的万物有灵论之嫌,即认为各种无生命的物体,诸如树、石头、烟斗和水壶等,都可被认为是非人类的“人”,这一提议也还是具有一定法律上的意义,是在责任法的背景下进行的法律区分。

这件事让我想起了理查德·布劳蒂根(Richard Brautigan)在1967年谱写的一首诗的开头部分:“

我喜欢去想象

(越快越好!)

那是控制论的伊甸园

哺乳动物和电脑

相依共同生活

编程使他们融洽

像清澈的溪水

倒映着晴朗的天空。

——《慈爱的机器守护着一切》(《All watching by Machines of Loving Grace》)”

布劳蒂根(Brautigan)是在“爱之夏”摇滚音乐会举办期间从旧金山反主流文化中心出发时写下了这些诗句。那时他是加州理工学院的常驻诗人。这首诗接下来的几节详细阐述了一幅令人着迷的画面:“控制型森林”和花朵状的电脑,在这个世界里,数字技术让我们与“我们的哺乳动物兄弟姐妹”重聚,这里的人类、机器人和野兽实现了真正的平等。这一作品唤起了西海岸乌托邦主义的一种特殊流派,让人想起“回归大地”运动(back-to-the-land movement)和斯图尔特•布兰德(Stewart Brand)的《全球目录》(Whole Earth Catalog),后者设想了将美国工业联合体的工具重新改变用途,以此带来一个更公平、生态上可持续的世界。在它的想象中,科技将把我们带回一个更原始的时代,即历史上的前现代时期,也可能是基督教诞生前的时期,那时人类与自然和谐相处,无生命的物体被生命施了魔法。

2.让一切智能起来

被科技摧毁的魔法世界只有通过科技本身来恢复。也许正是这些促使我们被逐出伊甸园的力量,终有一天会用数字生活让我们的花园重新焕发生机。

在有关技术的讨论中,仍能找到对这一梦想的回声。麻省理工学院(MIT)的戴维•罗斯(David Rose)等人重申了这一观点。他推测,物联网很快就会让日常用品“具有魔法”,即给门把手、恒温器、冰箱和汽车注入响应能力和智能。这一观点可以在简·贝内特(Jane Bennett)等后人类理论家的著作中找到证据,她想象数字技术将重新配置我们对“死物质”的现代理解,并复兴了一种更古老的世界观,“在这种世界观中,物质具有活力、弹性、不可预测性或顽固性,它本身就是让我们惊奇的源泉。”

布罗蒂根的诗每一节都是以“我喜欢想象”为开头,这一叠句读起来更像是神秘的祈求,而不是成诗的技巧。这种对未来的设想可能只是另一种形式的个人愿望表达,但如果只是因为要凸显它的历史对称性,那就可以说是一个引人注目的想法。

在机器人时代到来之前,布罗蒂根的诗已经在我脑海里萦绕了一段时间。就在机器人已经来到身边那年的早些时候,我被邀请参加一个名为“书写非人类”的小组座谈,这是一个关于人类本位纪期间人类、自然和技术之间关系的讨论。

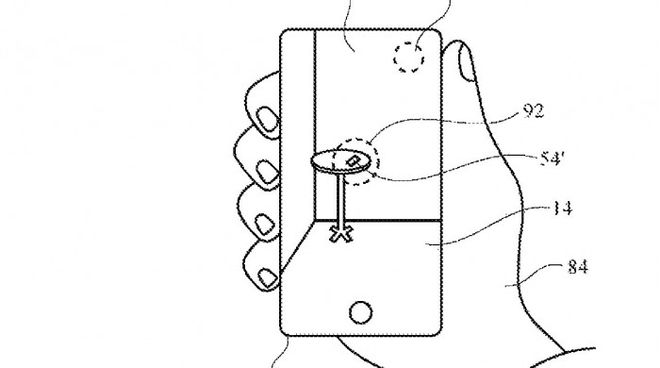

我的演讲内容是关于人工智能中的紧急智能,即更高级别的能力可以自发地出现在没有被设置过的机器中。我主要关注罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)的工作,他在20世纪90年代末领导了麻省理工学院人工智能实验室(MIT Artificial Intelligence Lab),并完善了他施予机器人“具体智能”的方法。在布鲁克斯出现之前,大多数的人工智能形式被设计成巨大的脱离身体的大脑,因为科学家认为身体在人类认知中没有作用。结果,这些机器在微积分、国际象棋的等这些最抽象的智力形式方面表现出色,但在孩子们认为容易的如说话、视觉、区分杯子和铅笔等活动中屡屡失败。当机器被赋予了身体,并学会与环境互动时,它们速度缓慢且步伐笨拙,因为它们必须不断地将每次遇到的情况反馈给它们对外部世界建立的内部模型。

布鲁克斯有个发现,他认为正是这个中央处理,也被认为是计算机的“大脑”阻碍了它自身发展。在他看到一个机器人正笨拙地在房间里行走时,豁然意识到,尽管一只蟑螂不需要什么计算能力,却极可能以更快的速度和更高的灵敏性完成同样的任务。于是布鲁克斯着手以昆虫为模型制造机器。他采用了一种被他称之为包容体系架构的全新的计算系统,这种体系是智能分布式的,与他在蜂巢和森林中发现的那种很像。为了替代中央处理,他给机器配备了几个不同的模块,每个模块都有自己的传感器、摄像头和驱动器,仅与其他模块进行最低限度的信息交流。布鲁克斯及其团队并没有预先设定一个连贯的总体宏图,而是首先通过直接与环境互动让机器在飞行中学习。其中一个取名叫赫伯特(Herbert),学会了在实验室里到处闲逛,从别人的办公室里偷空的汽水罐。另一个名叫成吉思汗(Genghis),在没有任何记忆或内部地图的情况下,在崎岖的地形中顺利完成了导航。布鲁克斯认为这些成功意味着智力不需要一个统一的、可认知的主体。他相信,这些简单的机器人的能力会在彼此的基础上发展,直到它们进化到与人类智能非常相似的程度。

布鲁克斯及其在麻省理工学院的团队本来就想去尝试重新创造人类进化的条件。他们认为,如果人类的智能的确是源自我们祖先比较原始的机制,那么机器人也应该从一系列简单的规则中不断进化,从而获得复杂的行为。在人工智能领域,工程师通常使用自上而下的方法来编程,他们把自己比作神,在按照自己的形象创造一切生物。但是进化依赖于自下而上的策略,即由单细胞生物进化成复杂的多细胞生物,这才是布鲁克斯认为的更有效的策略。抽象思维是在人类进化的后期发展起来的,并没有我们想象的那么重要。早在我们能解开微分方程之前,我们的祖先就已经学会了走路、吃饭和在环境中随意运动。就在布鲁克斯意识到他设想的昆虫机器人可以在没有中央处理器的情况下完成这些任务时,他随即把目标转移到了创造一个类人机器人上。这台机器人只是一个没有腿的躯干,但它的确很像一个人的上半身,有头、脖子、肩膀和手臂。他给它取名为Cog(义为“齿轮”)。他给Cog配备了20多个驱动关节,又加上麦克风和传感器,使它能够区分开声音、颜色和运动。Cog每只眼睛都装有两个摄像头,它能够模仿人类视觉工作的方式,从一个地方快速扫视到另一个地方。与昆虫机器人一样,Cog没有中央控制,而是以由一系列基本驱动程序编程来替代的。布鲁克斯及其组员们认为,通过社会互动、在学习算法的帮助下,机器人将会进化,从而拥有更加复杂的行为,甚至可能会说话。

在研究Cog的这些年里,布鲁克斯及其团队的努力使Cog完成了一些惊人的行为。它不仅学会了识别人脸,还能与人类进行眼神交流。它可以扔球、接球、指认东西,还可以玩弹簧玩具。

在听到乐队演奏摇滚音乐时,Cog就能努力在响弦鼓上敲出一个听起来还算是过得去的节拍。机器人偶尔也会表现出某些突发性行为,这些新行为好像是机器人通过学习人类行为而有机演化而来的。一天,布鲁克斯的一个研究生辛西娅·布雷西亚(Cynthia Breazeal)正在摇晃一块白板橡皮,Cog看到了就伸出手去摸。布雷西亚被逗乐了,她又摇晃了一下橡皮,故意激励Cog再一次触摸了橡皮,他们就像在玩游戏一样。布鲁克斯惊呆了。Cog似乎意识到了轮转的概念,但这种概念没有被编程,应该是它无法理解的东西。布雷西亚当然知道Cog无法理解这一点,因为她参与了机器的设计。但有那么一会儿,她似乎又忘记了,就像布鲁克斯所说的,“表现得好像Cog能理解的东西比实际设计的更多。”根据布鲁克斯所讲,他的学生愿意以“超出”机器人实际能力的期望对待他们,这引发了一些新奇的东西。他表示:“迄今为止,Cog的表现水平已经超出了其设计要求。”

3.机器人的智能“安全”吗?

布鲁克斯认为,对待参与社会活动的物体,我们更有可能以“人”视之。事实上,他相信智能仅仅存在于我们作为观察者,在观察一个实体与其环境互动时所感知到的关系中。他写道,“智能,存在于观察者的眼中。”他预测,随着时间的推移,随着系统变得越来越复杂,机器人不仅会进化出智能,还会进化出意识。意识不是大脑中的某种物质,而是主体与世界之间复杂关系的产物。它一部分是魔力,一部分是幻觉,是一种协作努力,它会消除我们对自我和他人的标准界定。正如布鲁克斯所说,“思想和意识没必要被编入程序。这些终将会在机器人身上出现。”

人工智能哲学家马克·A·贝多(Mark A Bedau)认为,作为一种与心理相关的理论,突生论(指上文中提到的机器人自己产生智能)像魔法一样令人不安。突生论者并没有去寻找大脑中负责意识的独特过程,而是相信我们体验世界的方式,也就是我们的思想、感觉和信仰的内在场景,是一个无法用单个神经元来解释的动态过程,就像一群椋鸟的行为不能用任何一只椋鸟的行为来解释一样。尽管有大量证据表明,自然界中出现了突发现象,但如果将这种想法应用到意识上,就会变得更加难以捉摸,因为意识是无法在大脑中客观观察到的。根据突发论抨击者的说法,突发论是在做“无中生有”的尝试,想象出一些额外的、无形的力量,认为这种力量会凭空出现在机制中,如同机器中的幽灵一样。

也有些人认为,突生论就是活力论的更新版本。活力论是贯穿18、19世纪的一种流行理论,认为世界是靠一种难以捉摸的、渗透于万物的生命力来驱动的。与当时流行的机械论自然观相反,活力论坚持认为,一个有机体不仅仅是其各物理部分的总和,还意味着除了它的物理身体之外,必须存在一些“生命原则”,或活力原则。有些人认为这种生命力就是乙醚或电,而对这种物质的科学研究方向却常常从“去发现”转变成了“人为重新创造”。

意大利科学家路易吉·加瓦尼(Luigi Galvani)进行了一些广为人知的实验,他试图用电流使被肢解的青蛙腿复活。这些实验的报道启发了玛丽·雪莱(Mary Shelley),她因此创造出了小说《科学怪人》(Frankenstein)一书中的主人公,就是一位沉浸在那个时代的活力主义哲学中的疯狂的科学家。

当我阅读了有关布鲁克斯和他在麻省理工学院的团队的文章时,我总是感觉他们是在从事一种魔法工作,而且还继承了那些活力派魔术师的衣钵。这些魔术师的魔力可激发维克多·弗兰肯斯坦(Victor Frankenstein,《科学怪人》的男主人公),让他的创造物从死物质中复活。布鲁克斯及其团队似乎也在这样的危险边缘试探,毕竟,突发论最神秘的一面是,它暗示着我们可以制造出我们并不完全理解的东西。

几十年来,批评人士一直认为,人工一般智能,即相当于人类智能的人工智能,是不可能实现的,因为我们还不知道人类大脑是如何工作的。但自然界的突发现象证明,复杂系统在没有被预期或设计的情况下,会以意想不到的方式自发组织。从混乱中可以产生秩序。在机器智能领域,人们一直抱有这样的希望:如果我们以正确的方式将各个部分组合在一起,或独创或偶然,意识将作为复杂性的副产物出现。在某种程度上,自然也将会介入并协同完成这项工作。

这种希望实现的可能性不大。但话又说回来,对于创造者来说,难道不是所有的创造性活动都植根于其一直认定的神秘的过程中吗?艺术家们早已明白,创作是一种难以捉摸的努力,它可以使艺术家的思维渗透到来自于自身以外的更强大的力量中。哲学家吉莉安·罗斯(Gillian Rose)曾这样描述写作行为“写作是自律与奇迹的结合,即使出现在纸上的东西来自于你无法控制的区域,你依然可以掌控一切。”我在创作自己的作品时也经常会遇到这种奇怪的现象。我总是带着一个愿景和计划坐在办公桌前。但在某一时刻,我所创造的东西张开了它的嘴巴,开始自己发号施令了。这些法令似乎主宰着它们自己的生命,以至于在我写完的时候,自己都很难解释这些作品是如何变成现在这样的。作家们也经常带着惊奇和敬畏谈论各自的类似经历。但我一直小心翼翼地对待这种奇怪的现象,我真想知道,对于一个艺术家甚至是任何类型的创造者来说,如果主宰他们创造活动的不过是物理定律或潜意识运作,那到底算不算得上是一件好事。就像罗斯所说,如果这些努力所产生的结果,来自于“无法控制的区域”,那么在什么情况下创造出的作品会超越你的愿望或脱离你的意图?

就在那年春天,我得知了送餐机器人确实时是在课间休息期间出现在了我们的身边。我有个朋友在学校里已经度过了一整个冬天,他告诉我,机器人在学校里空荡荡的人行道上闲逛了好几个星期,识记了所有的路线,并绘图标出重要的障碍物位置。这些机器人具有神经网络,它们学会了通过与环境的反复互动来导航。我这位朋友在湖边一栋空无一人的大楼里工作,他说他经常从办公室的窗户往外看,每次都看到机器人在下面飞快地旋转着。有一次,他发现机器人们在校园购物中心的中央聚成了一个圈。他说,“它们可能是在举行某种研讨会”。机器人还可以互相传达危险信号,并远程传递信息,这样做是来帮助它们适应环境中的新挑战。那年春天,当一座最大的建筑物外体开始施工时,这个消息就通过机器人的神经网络传播开来,这正如一家当地报纸所说,“机器人重新绘制路线图并‘告知’了彼此。”

4.人类智能暂时占主导地位

一天下午,在最后一节课下课的时候,也就是傍晚时分,我从图书馆回家,路上经过了学校,那时人行道上已挤满了学生。我和其他几十个人一起,在红绿灯前等着穿过主干道。那是一条繁忙的四车道街道,它将校园一分为二。沿着这条主干道往前走,还有一条人行横道,不过这条人行横道没设红绿灯。这是一个众所周知的危险十字路口,尤其是在晚上,偶尔会有学生在最后一秒疯狂地冲过去,侥幸躲过迎面而来的车流。当我站在那里等待红绿灯的时候,我注意到每个人的注意力都被吸引到了前面那条人行横道上。我朝那条道上望去,看见一个送货机器人正等在街角,带着一脸茫然和绝望,不知所措 (但那又如何?它甚至连脸都没有)。它试图穿过马路,但就在每次缓慢地驶入人行横道时,它都感觉到有一辆车在靠近,然后就退回去了。这引来人们发出一阵关切的低语。街对面有人对机器人喊道,“你能行!”。这一喊,人行道上就又多了几个人停下来观看这一奇观。

道路暂时畅通了,机器人再次开始缓慢前进。这是它唯一的机会,尽管机器还在试探性地移动,但也拿不准它还会不会逃跑。学生们开始大喊:“快过去,快过去,快过去!”神奇的是,好像是对这一鼓励的回应,机器人快速地穿过了人行横道。当它到达街道的另一边时,刚好错过下一波车流高峰,这时整个人群爆发出欢呼声。甚至有人还大声说机器人是他心目中的英雄。前面的灯变绿了。当我们开始穿过街道时,人群表现出如释重负般的轻松,脸上洋溢着笑容。在这片年轻人的人海中,有个年龄和我相仿的女性,引起了我的注意,看来这人是我的盟友。她把围巾围在脖子上,看上去是受到了震惊,还摇了摇头说,“我真的很担心那个小家伙。”

后来我才知道,有个人类工程师一直在观察着这些机器人,他就坐在校园内的某个房间里,通过电脑屏幕注视着它们。如果有某个机器人处于特别棘手的困境,人类控制端可以覆盖它的系统并手动控制它,让它度过险情。也就是说,我们不会知道机器人是自主行动还是被远程操纵的。我从它们身上观察到那些让人惊讶的智能行为也许是人类智慧的证据。

译者:甜汤